Романтический штамп и

прозаизация

Лирический герой par

excellence

Буря страстей и холодный

анализ

Два человека в одном

К такому замечательному поэту, как Николай Некрасов, менее

всего подходит школьный хрестоматийный глянец. Дело в том, что не было в

русской классической поэзии лирика более противоречивого, чем Некрасов.

Некрасов — это сплошные противоречия, резкие, острые, и, не учитывая этих

противоречий, отворачиваясь от них, мы, мне кажется, в поэзии Некрасова ничего

не поймем.Обратим внимание для начала на то, что советская критика

привычно писала о Некрасове. Вот одно из типовых высказываний о Некрасове 60-х

годов XX века. Критик Верховский особо отмечает роль демократической критики в

становлении Некрасова и пишет об этом: «Чернышевский вел борьбу против

пассивных чувств и настроений в поэзии Некрасова за ее активные чувства». В

свою очередь Добролюбов тоже «боролся против элегическо-пассивной психологии».

Из этого высказывания что следует: Добролюбов и Чернышевский стояли на страже

того социального активиста, борца Некрасова, но в глубине души его скрывалось

пассивное элегическое начало.

Так вот, нам, современным читателям Некрасова, никак нельзя

уйти от этого пассивного элегического начала, тем более что и сам Некрасов его

постоянно в себе подчеркивал, из своей так называемой слабости он все время

делал тематический ход, прием. Он играл на этом. Он, говоря о своей слабости,

драматизировал собственную поэзию.

Вот что сам писал Некрасов о своей двойственности. В письме

к Боткину Некрасов отмечает: «Ты и Тургенев еще и тем мне милы и дороги, что

только вы знаете и умели понять, что во мне было всегда два человека — один

официальный, вечно бьющийся с жизнью и ее темными силами, а другой такой, каким

создала меня природа. Этого-то второго человека, я убежден, ты любишь во мне и

ценишь, и за то тебе спасибо».

Любопытно, что роль борца с темными силами названа в этом

письме официальной. А есть другой, неофициальный человек, со своими слабостями,

провалами, и Некрасов не только говорит Боткину спасибо за то, что тот ценит

этого человека, но и сам Некрасов в себе это ценит и культивирует.

У Некрасова действительно есть все эти составляющие, о

которых говорит Тургенев. Есть у него поэтические штампы, пользуется он ими

беззастенчиво. Есть у него резкие, острые, сенсационные ходы, пользуется он ими

обильно, не жалеет средств и не щадит читателя, стремясь максимально

воздействовать на него. Другое дело, что Тургенев, конечно, далеко не все

составные элементы поэзии Некрасова перечислил, и, конечно, высказывание его

несправедливо и пристрастно, но тем оно ценнее. Пристрастные высказывания

современников — для нас самая благодатная пища.

Итак, во всем — в каждом высказывании, отрицательном,

положительном, в самооценке Некрасова, в оценке его критиками, современниками,

вульгарными социологическими критиками советского времени, — везде чувствуется

двойственность Некрасова. О ней пишут, сознательно подчеркивая ее, или это

представление, это ощущение двойственности сказывается бессознательно, но мы от

этой двойственности Некрасова — а может быть, и не только двойственности, а

многоплановости, больше чем двойственности, может быть, и тройственности, и

расчетверения, — вот от этого многомерного Некрасова мы никуда не уйдем и ни в

коем случае не должны уходить.

Романтический штамп и прозаизация

Итак, начнем разговор о любовной лирике Некрасова. Некрасов

— это большая тема, и мы начнем не с официального борца за народное счастье,

борца с силами зла, это тоже очень интересная тема, но начнем мы с Некрасова

частного, Некрасова интимного, начнем с его любовной лирики. Прежде всего мы

скажем о стилистическом противоречии любовной лирики Некрасова. Ее составляющие

— с одной стороны, поэтический штамп, именно романтический,

ультраромантический. Не забудем, что Некрасов вышел из романтической школы.Эйхенбаум очень справедливо начинает свою статью о Некрасове

с цитирования одного комического, можно сказать, места из первого сборника Некрасова

«Мечты и звуки» 1840 года: «Когда душа огнем мучений // Сгорает в пламени

страстей». Логическая основа этой фразы очень забавна. Действительно, сгорать

огнем в пламени — это утроение темы огня, это попытка умножить этот в высшей

степени штампованный топос на три и в результате этого, конечно, настоящий

поэтический провал.

Нам важен здесь не провал. Мы не хотим злорадствовать по

поводу раннего Некрасова. Нам важна установка. А это установка на максимальный

эффект, на жгучие страсти. Вот эти жгучие страсти, вот этот огонь мучений и

пламень страстей и это сгорание огнем мучений в пламени страстей никуда не

уйдет из любовной лирики Некрасова. Это все время будет чувствоваться в его

зрелой любовной лирике. И Некрасов, который вечно боролся с поэтическими

штампами и с романтической риторикой, к ней же все время и прибегал. Это первая

составляющая стилистическая.

Лирический герой par excellence

И здесь сразу надо сказать, что к герою стихотворений

Некрасова, прежде всего любовных стихотворений, в высшей степени подходит то

словосочетание, которое слишком затрепано и неправильно употребляется в школе.

Это словосочетание — лирический герой. Понятие лирического героя ввел Юрий Тынянов,

и ввел он его в связи с поэзией Блока. Лирическим героем Тынянов называет

такого героя лирического стихотворения, за которым виден портрет автора, за

которым ощущается лицо автора, его внепоэтическая личность. Это те стихи, где

поэт играет со своей биографической личностью, где он дает ее читателю,

заставляет читателя следить за этой внестиховой биографической личностью.

Лирический герой рождается в мировой поэзии очень поздно. Ни у Горация, ни у

Ронсара, ни у Шекспира даже, ни у Франсуа Вийона нет никакого лирического

героя.Так вот, в стихах Некрасова его «Я», его первое лицо, тот,

кто исповедуется, анализирует свои чувства, — это, несомненно, лирический

герой. Читатели должны узнать личность Некрасова. Более того, они должны

угадать, с кем Некрасов находится в связи, с кем он объясняется. Некрасов не

боится подстановки фамилий.

«Борец» и «подлец»

Так вот, для понимания лирического героя Некрасова надо еще

понимать, осознать вот что. Некрасов был противоречив как личность чрезвычайно.

Может быть, все поэты так или иначе противоречивы, может быть, все люди так или

иначе противоречивы, но тогда уж Некрасов противоречив в высшей степени, как

никто в русской поэзии. И репутация у Некрасова настолько противоречива, что

можно только диву даваться. С одной стороны, он защитник угнетенных, борец, он

герой, мученик, страдалец. Эту роль Некрасов постоянно подчеркивает, кстати

говоря, играет с этим.С другой стороны, он «подлец». Я не хочу сказать, что Некрасов

был подлецом. Такого рода суд невозможен для историка литературы. Но нет ни

одного, подчеркиваю, ни одного писателя в русской литературе, которого так

часто бы называли подлецом совершенно разные лица, причем самые знаменитые.

Подлецом Некрасова называл Герцен, Тургенев, Грановский, и этот список можно

продолжать и продолжать. Негодяем, подлецом, мерзавцем называли Некрасова,

совершенно не стесняясь в выражениях и очень часто, по разным поводам, а он

давал такие поводы.

Некрасов поразительную биографию прожил, действительно. Он

был дворянином и стал разночинцем, нищим, больным, даже одичавшим, а потом стал

снова барином, да не просто барином, а богатейшим. Он был дельцом, человеком

денежной эпохи, умеющим зашибать огромные деньги, умеющим торговаться, умеющим

проворачивать сложные финансовые операции. Он был игроком на огромные суммы. Он

умел и проигрывать много, и выигрывать. Его обвиняли в нечистоплотной игре,

между прочим. Он был действительно защитником народа и страдальцем за него,

совершенно искренним, а при этом вел великосветские знакомства, был охотником и

был вхож в лучшие клубы столицы, не чужд был великосветских развлечений и

снобизма. Поразительные противоречия.

И, конечно, это ему всегда ставили на вид. Скандалов,

связанных с Некрасовым, было хоть отбавляй. Обвинений было множество.

Знаменитая муравьевская история, когда Некрасов написал оду душителю, палачу,

начальнику полиции и прочитал ему в клубе, и Муравьев еще показал ему свое

презрение. История стала знаменитой. Ее активно обсуждали. На Некрасова писали

пародии, памфлеты. Некрасов отбивался, но, по-моему, безуспешно. Это один из

скандалов.

Об этом много написано и в защиту Некрасова, и в защиту

Панаевой, и против Некрасова, и против Панаевой, но деньги исчезли. И мы не

говорим о том, что Некрасов был вором, хотя его обвиняли в этом неоднократно,

но это обсуждалось, и Некрасов должен был считаться с тем, что на его репутацию

легло пятно, и не единственное. Итак, защитник народа, поэт, которого хоронил

весь Петербург, как святого, и негодяй, подлец, едва ли не вор — вот какова

была его репутация. Таких американских горок в восприятии личности какого-либо

поэта, писателя, пожалуй, не было никогда и не будет. Это все надо представлять,

когда мы приступаем к чтению любовной лирики Некрасова.

Густой биографический замес

Опять-таки история с Панаевой, которая легла в основу

«Панаевского цикла». Все-таки Панаева была мужниной женой. Муж ее был Иван

Панаев. И получается так, что Некрасов вошел в долю с Панаевым в покупке

«Современника». Это был журнал Ивана Панаева, который постепенно стал журналом

Некрасова, а Панаев вовсе был вытеснен из него. Вместе с журналом, получается,

Некрасов взял у Панаева и жену, и Некрасов и чета Панаевых годы жили вместе в

одном доме. Сначала Некрасов занимал комнату в большом доме Панаева, а затем

Панаев стал занимать едва ли не комнату в большом доме Некрасова. Такая вот

романная история, когда один все теряет — репутацию, деньги, журнал, жену, — а

другой все это забирает. Кто был в этом виноват, об этом тоже много написано.

Скорее был виноват Панаев, который ничего не мог удержать и был безалаберным,

легкомысленным, совершенно не деловым человеком. Некрасов же был энергичным,

волевым, хотя чрезвычайно истеричным, и человеком очень ухватчивым.Но никакого преступления здесь со стороны Некрасова не было.

Муж со своей женой, Иван Панаев с Авдотьей, обращался, прямо скажем, не как

должен обращаться муж со своей женой. Они жили порознь фактически. Вернее, они

жили вместе, но личная жизнь их была раздельна. Панаев менял любовниц, все это

было открыто. Положение Панаевой было в высшей степени двусмысленно, и скорее

Некрасов спасает ее и дает ей некий смысл тем, что вступает с ней в связь. Но

тем не менее они любовники, и даже после смерти мужа Панаевой Некрасов так и не

предложил ей брак. Их отношения внебрачные, в ту эпоху, когда внебрачные

отношения все-таки оценивались обществом как нарушение нормы.

И это опять-таки вызывало толки, сплетни, а Некрасов свои

любовные стихи писал не в стол, он их публиковал и таким образом подогревал эти

сплетни. Не то чтобы сознательно, не то чтобы это была его установка, но во

всяком случае он не стеснялся этого, играл на этом, на сплетнях, на

двусмысленности своего положения, на том, что он жил в одном доме с четой

Панаевых и что Авдотья была его любовницей. Вот такой биографический замес

этого цикла.

Переломный год

Теперь обратимся к самому циклу, и здесь мы должны прежде

всего сказать вот что. Некрасов сделал все, чтобы отдельные стихи, посвященные

одной женщине, стали своего рода не просто циклом, а романом в стихах. Он

действительно написал такой конспект романа, и, видимо, эпоха к этому тяготела,

потому что своего рода психологическим романом является «Денисьевский цикл»

Тютчева. Вот таким психологическим романом, только другого толка, становится

«Панаевский цикл» Некрасова. Давайте посмотрим, как он разворачивается.

Конечно, разворачивание этого романа непосредственно связано с хронологией

отношений.

Познакомились Некрасов и Авдотья Панаева в 1843 году, когда

она была женой Ивана Панаева, денди, человека, ведущего бурный светский образ

жизни, игрока, танцора, охотника, повесы. И Авдотья Панаева была тоже светской

женщиной, притом, что она сама из простых, образования толком не получила, все

время была при театре, и поначалу карьера была ее театральной, и из театральной

карьеры Панаева перешла, спланировала в карьеру супруги, которая вышла еще

более театральной, чем любая биография актрисы. Так вот, в 1843 году Некрасов

увидел Панаеву, в то время как она была всеобщей любимицей. Авдотья Панаева

была знаменитой красавицей Петербурга, одной из самых-самых любимых,

почитаемых. Все были от нее без ума, и с самого начала она привлекала

знаменитостей.

Главы романа в стихах

А начало стихотворений датируется 1850 годом, и с самого

начала, с первых стихов настроение лирического героя в высшей степени

парадоксальное. Можно сказать, что стихи 1850-1851 гг. — это первая глава

романа в стихах, стихотворения 1855-1856 гг. — вторая глава, и, наконец,

эпилогом становится цикл из трех элегий, посвященных Плещееву, написанных в 1873

году, такой постскриптум к роману, эти стихи написаны уже несколько лет спустя,

после последнего расставания с Панаевой.Все стихи, посвященные Панаевой, — это кризисные стихи.

Некрасов не включает в этот цикл стихов, в которых даются переживания ухаживающего

человека, человека добивающегося. «Панаевский цикл» начинается с того, что

лирический герой уже всего добился — это его женщина — и, добившись, тут же

впал в самое мрачное состояние. Очень скоро эти отношения приходят к кризису и

ощущаются как недолговечные. Это первая глава.

Вторая глава — это фактическая разлука, расставание, это

бытие врозь. Такова тема стихов. А между тем в эти годы (1855-1856 гг.)

Некрасов и Панаева постоянно сходятся и живут вместе. До окончательного

расставания очень далеко. Оно произойдет только в 1860-е годы, и вообще связь

Панаевой с Некрасовым длилась 15 лет, то есть с 1848 по 1863 год. Так что вовсе

не расстались еще Панаева и Некрасов, а стихи 1855-1856 годов переживают

расставание.

И, наконец, Некрасов давно уже бросил Панаеву, это была его

инициатива, уйти от нее, и вот вдруг в поздних, предсмертных стихах он

переживает их расставание так, как будто она бросила его, и мучается, страдает,

льет слезы и горит огнем, тем самым огнем, о котором мы говорили, — «Когда душа

огнем мучений // Сгорает в пламени страстей». Поздний, предсмертный Некрасов

вдруг с неменьшим накалом пишет о своей былой и с чувством огромного облегчения

брошенной возлюбленной. Пожалуй, чтобы понять подоплеку этих отношений, надо

обратиться еще к нескольким биографическим моментам.

В атмосфере скандала

Давайте прочтем несколько писем Некрасова. Первое письмо —

1857 год, уже после второй стихотворной главы: «Я очень обрадовал Авдотью

Яковлевну, которая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать. Нет,

сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито,

особенно когда она, бедная, говорит пардон. Я, по крайней мере, не умею, и

впредь от таких поползновений отказываюсь. И не из чего и не для чего. Что мне

делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен».

Конечно, вовсе из этого письма не следует, что он больше от нее не сбегал.

Сбегал, и еще как.Поэтому читаем следующее письмо: «Я не думал и не ожидал,

чтобы кто-нибудь мог мне так обрадоваться, как обрадовал я эту женщину своим

появлением. Она теперь поет и попрыгивает, как птица, и мне весело видеть на

этом лице выражение постоянного довольства, выражение, которого я очень давно

на нем не видал. Мне с ней хорошо, а там как Бог даст». Это с одной стороны.

И, наконец: «Горе, стыд, тьма и безумие! Горе, стыд, тьма и

безумие, — этими словами я еще не совсем полно обозначу мое душевное состояние,

а как я его себе устроил? Я вздумал шутить с огнем и пошутил через меру. Год

тому назад было еще ничего — я мог спастись, а теперь…» Вот такие письма,

которые связаны с возможностью удрать от Панаевой, которую Некрасов часто

реализовывал, и невозможностью удрать от нее вполне — всякий раз возвращался.

И надо сказать, что Некрасов не скрывает этих скандалов в

стихах. Сам фон этих стихов скандальный, и, наверное, этот цикл стал первым, а

может быть, в своем роде единственным циклом скандальных любовных стихов, а у

любовных стихов почти всегда фоном ощущаются скандалы. Даже те романтические

штампы, которые использует Некрасов (например, слово «мятежный», мы обратим на

это внимание), надо понимать в самом житейском смысле слова. Мятежный кто был в

этом союзе? Мятежным был Некрасов и его лирический герой. А что значит

«мятежный», вот в этом прозаическом смысле? Это тот, кто устраивает сцены, кто

постоянно терзает свою возлюбленную. Вот это и есть мятежный герой. Итак, вот

такое предисловие, такой фон, такова хронология. А теперь обратимся к самим

стихам.

Буря страстей и холодный анализ

Первая глава романа. Стихотворение, которое является

наиболее хрестоматийным любовным стихотворением Некрасова, открывает цикл.

Обычно такие стихи пишутся в конце романа, они закрывают любовный цикл. Здесь

же любовный цикл открывается фактически этим стихотворением:Я не люблю иронии твоей,

Оставь ее отжившим и нежившим,

А нам с тобой, так горячо любившим,

Еще остаток чувства сохранившим, —

Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно

Свидание продлить желаешь ты,

Пока еще кипят во мне мятежно

Ревнивые тревоги и мечты —

Не торопи развязки неизбежной!

И без того она недалека:

Кипим сильней, последней жаждой полны,

Но в сердце тайный холод и тоска…

Так осенью бурливее река,

Но холодней бушующие волны…

Поразительно: за 23 года до окончания цикла Некрасов пишет о

неизбежной развязке и близком конце отношений, а отношения только начинаются.

Любой другой говорил бы о весне любви. Некрасов сразу пишет об осени, то есть с

самого начала Некрасов, можно сказать, оседлал парадокс. Это не просто

тематический парадокс. Парадоксально здесь всё.

«Ревнивые тревоги и мечты» — вот что главное в Некрасове.

Заметим, что по контрасту героиня застенчиво и нежно продлевает свидание. Между

ними контраст. Видно, что она женщина все-таки мягкая, добрая, нежная, Некрасов

— скорее деспот, человек неуемных и неподконтрольных страстей, но одновременно

холодного анализа.

Вот это наложение на аффективного героя, пылающего,

страдающего, мечущегося, наложение анализа, психологического, выверенного,

тонкого, — это и есть совершенно новая методика Некрасова. И пылание, с одной

стороны, и холод, не просто холод остывающего любовника. Нет, холод аналитика,

холод диагностика, холод человека, наблюдающего за собой. Некое раздвоение

поэтической личности: он одновременно в неистовстве пребывает и холодно

отмечает свои припадки и разымающие, противоречивые чувства. Любопытно в этом

стихотворении то, что оно начинается с упрека. Лирический герой упрекает

героиню в иронии. А ирония что есть? Разъятие. Ирония есть, по сути, анализ.

Иронию надо оставить — утверждает в первой строфе поэт, — чтобы не

препятствовать чувству, пускай и последнему чувству, пускай и остывающему, ведь

еще есть оно.

Контрасты состояний

Далее большое стихотворение 1850 года, в котором чувства

постоянно меняются. Это первая разлука возлюбленных. Разлука, безусловно,

возбуждает в лирическом герое ревнивые чувства. Как начинается стихотворение?

Оно начинается вполне определенно, четырехстопным ямбом: «Да, наша жизнь текла

мятежно». Мы уже знаем перевод слова «мятежно», то есть влюбленные ссорились. В

скобках скажу, что я не просто иронизирую, переводя слово «мятежный» в

прозаический план. Сама поэзия Некрасова дает к этому все поводы. Это не просто

романтический штамп, как я уже говорил. Нет, это действительно некий код. Мы

понимаем тип отношений влюбленных.Да, наша жизнь текла мятежно,

Полна тревог, полна утрат,

Расстаться было неизбежно —

И за тебя теперь я рад!

Четырехстопный ямб, скороговорка и стихи, надо сказать, не

высшего уровня, какие-то вполне удовлетворяющие формуле Тургенева «жеваное

папье-маше»: «И за тебя теперь я рад». Дилетантские стихи практически, но не

стоит спешить с оценками.

Не знал бы я, зачем встаю с постели,

Когда б не мысль: авось и прилетели

Сегодня наконец заветные листы,

В которых мне расскажешь ты:

Здорова ли? Что думаешь? Легко ли

Под дальним небом дышится тебе?

Вот, кстати, и прозаизация любовной лирики: вот это «авось»,

вот этот предметный мир, эта постель, это чтение письма, эта обычная рутина

переписки, здоровье, мысли по ходу. Все это пятистопным ямбом дано, и мы

понимаем, что поэт нас вовлекает в свои беспокойные будни без возлюбленной.

Но дальше:

Прошедшее! Его волшебной власти

Покорствуя, переживаю вновь

И первое движенье страсти,

Так бурно взволновавшей кровь,

И долгую борьбу с самим собою,

И не убитую борьбою,

Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.

И снова противоречие стилистическое разрешается формулой: «И

то, что в нем [то есть в прошедшем] казалось нам страданьем, // И то теперь я

счастием зову…» Вот эта противоречивость чувств. Наконец, завершение

стихотворения поразительно по своей противоречивости: «А ты?.. Ты так же ли

печали предана?..» — вопрос деспотически двусмысленный, то есть: «Я страдаю. А

ты страдаешь?» — с надеждой спрашивает герой. Гениально в этом стихотворении

то, что прекрасно понимает всю эту двусмысленность и весь этот деспотизм и сам

лирический субъект. Послушаем:

А ты?.. Ты так же ли печали предана?..

И так же ли в одни воспоминанья

Средь добровольного изгнанья

Твоя душа погружена?

Иль новая роскошная природа,

И жизнь кипящая, и полная свобода

Тебя навеки увлекли,

И разлюбила ты вдали

Все, чем мучительно и сладко так порою

Мы были счастливы с тобою?

Скажи! Я должен знать… Как странно я люблю!

Я счастия тебе желаю и молю,

Но мысль, что и тебя гнетёт тоска разлуки,

Души моей смягчает муки…

Вообще слабые строчки, провисающие, лишенные энергии, вдруг

становятся очень функционально важны. Это часть любовного переживания, часть

психологического рисунка, так же как чередование четырехстопного, пятистопного

и шестистопного ямба и постоянная смена типа рифмовки — то попарная, то

перекрестная, то опоясывающая. Так же важно давать то сильные энергические, то

слабые строчки, то романтические штампы, то настоящую прозу в стихах.

Чередование стилей, настроений, энергетики в стихах — это

психологический рисунок, который лучше всего нам представляет лирического героя

и, соответственно, является необходимой страницей этого романа в стихах. В этом

цикле еще будет стихотворение про холодное письмо, приведшее в депрессию или,

как тогда говорили, в ипохондрическое состояние Некрасова, в ужасное состояние,

которое разрешилось после другого письма, теплого, любовного, полной идиллией,

— вот это контраст состояний.

Благодушие ипохондрика

И замечательны два контрастных плана в третьем стихотворении

цикла, тоже 1850 года. Некрасов не просто описывает свое состояние. Он приводит

прямую речь. Он описывает свое состояние, приводя свое высказывание того

периода, прошлого периода, высказывание некоего себя-ипохондрика, а потом уже

высказывается в самом благодушном состоянии. Итак, ипохондрик и тот, кого

Розанов назвал «благодушным Некрасовым» (у него есть такая статья).Действительно, Некрасов был настоящим клиническим

ипохондриком и блестяще пользовался этим в своих стихах. Его жуткое,

раздраженное, крайне пессимистическое и темное состояние постоянно используется

в стихах и украшает эти стихи, но по контрасту он вдруг становится мягким,

теплым, светлым, добродушным. Это отмечал в своей статье Розанов. Мы увидим это

в стихотворении. Вот прямая речь ипохондрика:

Но так тяжел, так горек, так уныл,

Так нежен был последний час разлуки…

Еще твой друг забыть его не мог,

И вновь ему ты посылаешь муки

Сомнения, догадок и тревог, —

Скажи, зачем?.. Не ложью ли пустою.

Рассеянной досужей клеветою

Возмущена душа твоя была?

И, мучима томительным недугом,

Ты над своим отсутствующим другом

Без оправданья суд произнесла?

Или то был один каприз случайный,

Иль давний гнев?..

Всему конец! Своим единым словом

Душе моей ты возвратила вновь

И прежний мир, и прежнюю любовь;

И сердце шлет тебе благословенья,

Как вестнице нежданного спасенья…

Пушкинский слог, но дальше он его еще усиливает:

Так няня в лес ребенка заведет

И спрячется сама за куст высокой;

Встревоженный, он ищет и зовет,

И мечется в тоске жестокой,

И падает, бессильный, на траву…

А няня вдруг: ау! Ау!

В нем радостью внезапной сердце бьется,

Он все забыл: он плачет и смеется,

И прыгает, и весело бежит,

И падает — и няню не бранит,

Но к сердцу жмет виновницу испуга.

Как от беды избавившего друга…

Такой совершенно пушкинской нотой заканчивается

стихотворение, умилительной, пасторальной. Вот этот постоянный переход из

одного состояния в противоположное и возвращение вновь к исходному, жгучему,

растравному состоянию — это фирменный знак Некрасова.

Свет возникает из тьмы

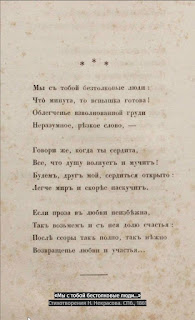

Мы с тобой бестолковые люди:

Что минута, то вспышка готова!

Облегченье взволнованной груди,

Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,

Все, что душу волнует и мучит!

Будем, друг мой, сердиться открыто:

Легче мир — и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,

Так возьмем и с нее долю счастья:

После ссоры так полно, так нежно

Возвращенье любви и участья…

Такой светлой, пронзительной любовной нотой заканчивается

первая глава этого цикла, и в этом стихотворении с каждой строфой (тоже три

строфы, как и в начальном стихотворении цикла) все больше света. В первой

строфе преобладают слова с негативной окраской: «бестолковые», «вспышка»,

«взволнованной груди», «неразумное, резкое слово». При этом тон в высшей

степени разговорный. «Что минута, то вспышка готова» — это именно разговорный

оборот. «Неразумное, резкое слово» — вполне разговорный оборот.

Контрасты и перемены в этом шедевре любовной лирики даны в

усилении темы света и ослаблении темы тьмы в отношениях. Более того, свет

возникает из тьмы. Именно контраст со скандалом, ссорой составляет прелесть

отношений, и мы должны заключить, что самым светлым, самым счастливым

стихотворением всего «Панаевского цикла» является стихотворение о скандалах.

Больше всего света именно в этом стихотворении.

Литература

Айхенвальд Ю. Некрасов // Айхенвальд Ю. Силуэты русских

писателей. М., 2015.

Андреевский С. А. "О Некрасове" // Литературные

чтения, СПб., 1891.

Бухштаб Б. Н.А. Некрасов: проблемы творчества. Л., 1989.

Вацуро В.Э. Некрасов и петербургские словесники: Из записок

филолога // Русская речь. – 1993. № 5.

Лурье С.А. Некрасов и смерть: (О творчестве Н.А. Некрасова)

// Звезда. – 1998. – № 3.

Розанова Л.А. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить

хорошо»: Комментарий. – Л., 1970.

Тынянов Ю. Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю. Поэтика.

История литературы. Кино. М., 1977.

Чуковский К. Авдотья Панаева и Некрасов // Панаева А.

Семейство Тальниковых. М., 1928.

Чуковский К. Некрасов как художник. Пбг., 1922.

Чуковский К. И. Мастерство Н. Некрасова. М., 1971.

Чуковский К. И. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове.

Калининград,, 1974.

Эйхенбаум Б. Некрасов // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969.

«Мы с тобой бестолковые люди...»

Три

элегии 10 лет спустя. Элегия первая

Любовь со сдвигом

Итак, наша задача — проследить такой небольшой роман в

стихах, который разворачивается в творчестве Некрасова с 1850 до 1873 года,

небольшой, но в высшей степени драматичный, острый, напряженный. Прежде чем мы

перейдем ко второй главе этого романа, к стихотворениям, написанным в 1855-1856

гг., то есть времени, когда у Некрасова с Панаевой случился особенно резкий

кризис, впрочем, не завершивший их отношения, мы должны сказать несколько слов.

Существует мнение, что Некрасов не посвящал свою лиру сугубо лирическим темам,

частным темам. Так, Антонович в своих воспоминаниях повторяет это расхожее

мнение следующим образом:«Столь излюбленная лирическими поэтами и столь

привлекательная для большинства тема о любви между разными полами почти вовсе

не затронута поэзией Некрасова. Он касается ее изредка, так сказать, мимоходом

и как будто только потому, что такой повсеместной, общераспространенной темы уж

никак нельзя было избежать и обойти. Муза Некрасова не воспевала прелестей

любви, ее упоения и восторгов, ее мук и страданий. Она не давала нам

увлекательных картин мирно воркующих голубков или влюбленных, пожираемых

пламенной страстью, вечно неразлучных в жизни и в смерти или вечно и невыносимо

страдающих в разлуке». Несправедливо: безусловно, у Некрасова есть описание

упоения и восторгов любви, тем боле е описание мук и страданий, и есть

влюбленные, пожираемые пламенной страстью, и, конечно, есть влюбленные,

невыносимо страдающие в разлуке.

В 1855 году в стихотворении «Праздник жизни» уже сам

лирический герой высказывается о своих стихах следующим образом: «Нет в тебе

поэзии свободной, // Мой суровый, неуклюжий стих». И можно сказать, что

Некрасов постоянно отыгрывает критические замечания в адрес своей поэзии.

Прибегая к такой риторической фигуре, которую древние называли пролепсис,

предупреждение возможного возражения или нападок, он сам спешит обругать свои

стихи, прежде всего их форму, осудить их за отсутствие гладкости, за отсутствие

звучности, за отсутствие мелодичности, какого-то особенного лиризма.

Итак, подступая ко второй части «Панаевского цикла», мы

должны отметить парадокс. С одной стороны, у Некрасова наблюдается сдвиг к

прозе, прозаические ходы в стихах, и мы их увидим. С другой стороны, он

стремится к предельному драматизму, к крайней драматизации своих стихов, как

сам он сказал: «Мерещится мне всюду драма». Заострение, драматизация, с одной

стороны, и прозаизация, с другой стороны, — вот какие цели, какие установки нам

важны во второй части «Панаевского цикла».

Итак, театральное разыгрывание своей личности, упор на эту

личность и, безусловно, воздействие на читателя, такое, чтобы он следил за этой

личностью, сочувствовал ей, может быть, даже порицал ее. Одним словом, эта

личность захватывает читателя, вовлекает его в сложные с ней отношения, и очень

важно именно для понимания «Панаевского цикла» и то, что Некрасов умел держать

своего читателя в течение долгих лет и как бы навязывать ему сюжет своей жизни.

Некрасов все время напоминает о том, что было раньше, о том, что он претерпел,

затем начинает перечислять горести и сомнения нынешних лет. Он все время

навязывает читателю свою лирическую биографию, и, помимо его основной темы, о

которой мы еще поговорим с вами в следующий раз, помимо темы страданий народа,

он все время проводит тему собственных страданий и заставляет читателя следить

за ними. Также он заставляет нас следить за перипетиями его трудной любви к

Панаевой.

Манипуляция смертью

Итак, вторая часть «Панаевского цикла», стихи перед нами. На

что идет Некрасов в этих стихах? На еще большее заострение и усложнение

любовных отношений. При этом отношения в 1855-1856 годах двух типов: это или

отношения в разлуке, или разыгрывание скандалов. Скандалы становятся темой

стихотворений, и также темой стихотворений становятся письма, некое

разыгрывание любви на расстоянии. Итак, сначала тема скандалов. Крайне

необычное стихотворение 1855 года:Тяжелый крест достался ей на долю:

Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;

Кому и страсть, и молодость, и волю —

Всё отдала — тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;

Угнетена, пуглива и грустна,

Безумные, язвительные речи

Безропотно выслушивать должна…

Не говори, что молодость сгубила

Ты, ревностью истерзана моей;

Не говори!.. Близка моя могила,

А ты цветка весеннего свежей!

Тот день, когда меня ты полюбила

И от меня услышала: люблю —

Не проклинай! Близка моя могила:

Поправлю всё, всё смертью искуплю!

Не говори, что дни твои унылы,

Тюремщиком больного не зови:

Передо мной — холодный мрак могилы,

Перед тобой — объятия любви!

Я знаю: ты другого полюбила,

Щадить и ждать наскучило тебе…

О, погоди! Близка моя могила —

Начатое и кончить дай судьбе!..»

Конец цитаты. И стихотворение заканчивается следующим

образом:

Ужасные, убийственные звуки!..

Как статуя прекрасна и бледна,

Она молчит, свои ломая руки…

И что сказать могла б ему она?..

Представьте себе, он сочувствует героине, он эмпатически, с

пониманием изображает ее страдания. От чего? От безумных речей героя, который

есть сам поэт. Он отстраняется от себя и изображает себя безумцем, мучителем, и

мы видим, как герой прибегает к одной из худших манипуляций в любовном

скандале, а именно манипуляции смертью: «Ты свежа, как цветок, а мне скоро

умереть, у тебя будет новая жизнь, а мне скоро умереть». Обычно такая

манипуляция — это привилегия женщин, но здесь предельное воздействие, угроза, риторическое

использование контраста («ты свежа, а я умираю») — это берет на себя субъект.

И надо сказать, оценка этих речей резко отрицательная:

«безумные, язвительные речи», то есть понятно, что цель высказывания «Не

говори, что молодость сгубила // Ты, ревностью истерзана моей» — как можно

больше уязвить и истерзать. Именно в этой речи есть что-то терзающее, и это

признает поэт. Он оценивает эту речь: «Ужасные, убийственные звуки». И какая

реакция на это героини: «Она молчит, свои ломая руки… // И что сказать могла б

ему она?..» Действительно, на такие речи нечего сказать. Можно представить, что

это покаянное стихотворение, что после этого произойдет некий прорыв в

отношениях.

Изображая жертву

Но посмотрим другое стихотворение, где скандал описывается совершенно

по-другому. Теперь уже нет никакого третьего лица, лирический герой

высказывается от первого и обращается к героине, и эта речь соответствует

лирической ситуации, а именно — некоего объяснения в настоящем времени.Тяжелый год — сломил меня недуг,

Беда застигла, — счастье изменило, —

И не щадит меня ни враг, ни друг,

И даже ты не пощадила!

Истерзана, озлоблена борьбой,

С своими кровными врагами!

Страдалица! Стоишь ты предо мной

Прекрасным призраком с безумными глазами!

Упали волосы до плеч,

Уста горят, румянцем рдеют щеки,

И необузданная речь

Сливается в ужасные упреки,

Жестокие, неправые… Постой!

Не я обрек твои младые годы

На жизнь без счастья и свободы,

Я друг, я не губитель твой!

Но ты не слушаешь…

Итак, перед нами сцена. Можно сказать, что снята четвертая

стена. Мы подсматриваем за ссорами, скандалами, аффектами. Это как бы анатомия

гаснущей страсти, это анализ такой лихорадочной, беспорядочной и

разнонаправленной любви. И здесь нет правых и виноватых, здесь смешаны плюсы и

минусы. Можно сказать, что перед нами клинический случай любви, и Некрасов все

это открывает перед нами. Такова первая часть этой второй главы.

Угроза самоубийством

Дальше разворачивается тема на расстоянии. Лирический

субъект вовсе не оставляет свою любимую тему, манипуляцию темой смерти, и вот

как он к ней обращается:Давно — отвергнутый тобою,

Я шел по этим берегам

И, полон думой роковою,

Мгновенно кинулся к волнам.

Они приветливо яснели.

На край обрыва я ступил —

Вдруг волны грозно потемнели,

И страх меня остановил!

Поздней — любви и счастья полны,

Ходили часто мы сюда,

И ты благословляла волны,

Меня отвергшие тогда.

Теперь — один, забыт тобою,

Чрез много роковых годов,

Брожу с убитою душою

Опять у этих берегов.

И та же мысль приходит снова —

И на обрыве я стою,

Но волны не грозят сурово,

А манят в глубину свою…

Заметим, с каких разных сторон подходит поэт к теме смерти:

из-за болезни, постоянно мучащей Некрасова, перспектива смерти все время

реальна для него. Он использует ситуацию, но и самоубийство — тоже один из

вариантов манипуляции, и совершенно ясно, что подобное послание, некое письмо

возлюбленной, должно растравить ей душу, причинить страдания, и возникает такое

ощущение, что это входит в лирическое задание Некрасова.

Два прощания

Ну и, наконец, два прощания, две попытки проститься, сказать

последнее слово. Первое прощание звучит следующим образом:

Мы разошлись на полпути,

Мы разлучились до разлуки

И думали: не будет муки

В последнем роковом «прости»,

Но даже плакать нету силы.

Пиши — прошу я одного…

Мне эти письма будут милы

И святы, как цветы с могилы, —

С могилы сердца моего!

И очень любопытное второе прощание, 29 июня 1856 года:

Прости! Не помни дней паденья,

Тоски, унынья, озлобленья, —

Не помни бурь, не помни слез,

Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило

Над нами ласково всходило

И бодро мы свершали путь, —

Благослови и не забудь!

Но так же часто Некрасов прибегал и к пушкинской стихии, к

совершенно другой интонации, и он меняет интонации, через «но», через

противопоставление. Он дает поворот, меняет направление не только мысли, но

меняет эмоциональное направление стихотворения, и все слова точные, пушкинские,

почти цитатные: «любви светило» — парафраз, «над нами ласково всходило» —

разворачивание метафоры, «и бодро мы свершали путь» — слово «бодро» любимое

пушкинское, и, наконец, легкое, без аффектации, простое, лаконичное «благослови

и не забудь!».

Мы видим чрезвычайно эмоциональную насыщенность, сложность,

постоянные перемены интонаций и разнонаправленность эмоций в этих стихах и

одновременно постоянную установку на максимальный эффект. Эти стихотворения

должны бить в сердце. Надо сказать, что эта установка никуда не уходит и с

годами. Стихи 1855-1856 годов не стали прощальными. Вернее, и стихи это не

последние в цикле, и в 1855-1856 годах Некрасов с Панаевой вовсе не простились.

Еще довольно долго они расставались, соединялись, расставались, соединялись, до

1863 года.

Три элегии 10 лет спустя. Элегия первая

И вот 10 лет спустя после окончательного расставания

все-таки Некрасов возвращается к этой теме и пишет три элегии, посвященные

Плещееву, и в этих элегиях он обращается не к Плещееву вовсе, а к не й, к

Авдотье Панаевой. И, казалось бы, столько лет прошло, Некрасов действительно

«близок к двери гроба», выражаясь его словами, однако ему надо снова сочинить

максимально эффектные стихи о любви. И вот мы обращаемся к третьей главе, к

этой «senilia», старческим стихам, предсмертным стихам о любви. Видимо, этой

возможности написать предсмертные стихи о любви Некрасов не мог упустить, и

вообще предсмертная тема давала так много возможностей воздействовать на

читателя, что Некрасов не раз ей пользовался, и его слова «О Муза! Я у двери

гроба» могут стоять эпиграфом к очень многим стихотворениям и сообщать им

дополнительное воздействие на читателя.Итак, диалектика этих стихов очень любопытна. Особенно

любопытно первое, большое стихотворение, первая элегия из этого цикла трех

элегий:

Ах! Что изгнанье, заточенье!

Захочет — выручит судьба!

Что враг! — возможно примиренье,

Возможна равная борьба;

Как гнев его ни беспределен,

Он промахнется в добрый час…

Но той руки удар смертелен,

Которая ласкала нас!..

Итак, начинается это стихотворение, по сути, с обвинения, и

возлюбленная оказывается хуже изгнанья, заточенья, врага, с которым можно

примириться, с которым можно бороться, который, наконец, может промахнуться, но

возлюбленная не промахнется, ее удар смертелен. Итак, первое настроение —

настроение обвинительное. Дальше начинается плач, ламентация:

Один, один!.. А ту, кем полны

Мои ревнивые мечты,

Умчали роковые волны

Пустой и милой суеты.

В ней сердце жаждет жизни новой,

Не сносит горестей оно

И доли трудной и суровой

Со мной не делит уж давно…

Параллельно ведется линия контраста: как ей легко и хорошо,

и как мне трудно и мучительно. И разворачивается тема обвинения: она не

выдержала трудной доли, она променяла трудный, но осмысленный путь со мной на

легкий путь.

Но стихотворение явно не ограничится этой первой темой.

После темы обвинения и контраста легкого ее пути и трудного его пути возникает

усложнение:

И тайна всё: печаль и муку

Она сокрыла глубоко?

Или решилась на разлуку

Благоразумно и легко?

Кто скажет мне?.. Молчу, скрываю

Мою ревнивую печаль…

Вторая тема — это раздумья: не страдает ли героиня в глубине

души, усложнение темы. И одновременно возникает третья тема, пушкинская тема

пожелания счастья ушедшей возлюбленной:

Кто скажет мне?.. Молчу, скрываю

Мою ревнивую печаль,

И столько счастья ей желаю,

Чтоб было прошлого не жаль!

Но какой-то сарказм уже есть в этом пожелании счастья, и тут

же меняется направление мысли:

Что ж, если сбудется желанье?..

О, нет! Живет в душе моей

Неотразимое сознанье,

Что без меня нет счастья ей!

Такое нарастание интонации, и эта тайна, тайна ее скрытых

дум, кажется внятной лирическому герою: нет, она страдает в глубине души, она

не может быть счастлива без меня.

Всё, чем мы в жизни дорожили,

Что было лучшего у нас, —

Мы на один алтарь сложили —

И этот пламень не угас!

И дальше разворачивается следующее — мечта:

У берегов чужого моря,

Вблизи, вдали он ей блеснет

В минуту сиротства и горя,

И — верю я — она придет!

Придет… И как всегда, стыдлива,

Нетерпелива и горда,

Потупит очи молчаливо.

Тогда… Что я скажу тогда?..

И, наконец, мечта обрывается: «Безумец! Для чего тревожишь

// Ты сердце бедное свое?» И почти пушкинская цитата: «Простить не можешь ты ее

— // И не любить ее не можешь!..» Вот такая драма с постоянной сменой

интонаций, желаний. Эта ситуация давнего расставания, давней жизни друг без

друга меняет лирическую ситуацию. Теперь нет адресата, не к кому обращаться,

некого мучить, и мучительная, меняющая все время направление, но по-прежнему

ревнивая мысль поэта направлена вглубь и разъедает его душу. Вот эта растрава,

мучительство, самомучительство, это самогрызение становится темой

стихотворения.

Элегия вторая

И по контрасту мечтательное второе стихотворение:

Бьется сердце беспокойное,

Отуманились глаза.

Дуновенье страсти знойное

Налетело, как гроза.

Вспоминаю очи ясные

Дальней странницы моей,

Повторяю стансы страстные,

Что сложил когда-то ей.

Я зову ее, желанную:

Улетим с тобою вновь

В ту страну обетованную,

Где венчала нас любовь!

Розы там цветут душистые,

Там лазурней небеса,

Соловьи там голосистее,

Густолиственней леса…

Вот как пишет об этих стихах Эйхенбаум: «Во второй элегии —

необычный для прежнего Некрасова тип элегического романса («Бьется сердце

беспокойное»), с розами, лазурными небесами, соловьем, с характерным

синтаксисом (там… Там… Там…) и типичным ритмическим кадансом в последней

строке: «Розы там цветут душистее, // Там лазурней небеса, // Соловьи там

голосистее, // Густолиственней леса…» Вот этот красивый каданс, эти анафоры,

это ритмическое расположение прекрасных слов — это должно восприниматься в

контексте всего творчества Некрасова как некая совершенно не его нота, как

некий бред, своего рода любовный бред, как грезы измученного сознания.

Элегия третья

И характерно, что этот антитезис после тезиса самым логичным

образом приводит нас к некоему итогу, к синтезу третьей элегии цикла. И звучит

она так:Разбиты все привязанности, разум

Давно вступил в суровые права,

Гляжу на жизнь неверующим глазом…

Всё кончено! Седеет голова.

Вопрос решен: трудись, пока годишься,

И смерти жди! Она недалека…

Зачем же ты, о сердце! Не миришься

С своей судьбой?.. О чем твоя тоска?..

Непрочно всё, что нами здесь любимо,

Что день — сдаем могиле мертвеца,

Зачем же ты в душе неистребима,

Мечта любви, не знающей конца?..

Любимая тема смерти («О Муза! Я у двери гроба») и тема

слабости, тема крушения, разочарования, столь любимая тема позднего Некрасова.

И по контрасту, по контрапункту вводится тайна любви, которая не уходит из

сердца, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Все-таки, читая эти стихи, как

согласиться с Антоновичем и признать, что любовная лирика не занимает должного

места в некрасовской поэзии? Вот признание, что любовь никак не может уйти из

умирающего сердца, вот этот казус, эта странность вечно угасающей и не могущей

никак угаснуть любви.

Пожалуй, в мировой поэзии нельзя найти другого поэта,

который так бы развернул тему любви. Казалось бы, традиционные этапы: должна

быть влюбленность, первые устремления, желания, наконец, обладание,

разочарование, катастрофа разлуки — но их нет: как началось с угасания, так это

угасание и продолжилось в течение десятков лет. Вот поразительный любовный

роман Некрасова. И дальше в этом диапазоне от бурного угасания до угасания

старческого, предсмертного и, хочется сказать, все же бурного, вот в этом

диапазоне масса неожиданных психологических поворотов, страстей. Оказывается, в

угасающей страсти столько нюансов, столько извивов, столько внезапных

перипетий. Хроника вечно угасающей страсти оказывается очень богатой. Эту лихорадочную,

последнюю любовь на десятилетия и разворачивает Некрасов. В этом, видимо, и его

вклад в любовную поэзию.

Беззащитный мученик любви

Остается выяснить последнее: ну что же, любовная поэзия

действительно носит маргинальный характер в лирике Некрасова? Я думаю, нет, и в

доказательство этого следует обратиться к стихам смежным, на другую тему.На самом деле очень сходно пишет Некрасов и о своей любви,

допустим, к народу. Очень много сходства между любовью к Панаевой и любовью к

страдающему народу и к людям у Некрасова. Давайте обратимся сначала к

высказыванию Андреевского, очень любопытному, а потом пара цитат из

стихотворений Некрасова. Вот что пишет Андреевский: «В течение многих лет на

глазах целой России развертывался этот роман Некрасова с народом. Поэзия была

уже не только в том, что он писал, но в самой его роли, в этой истории

нераздельной, болезненной любви Некрасова к народу. Так что когда он умер, то

его, издавна уже избалованного богатством, несметная толпа хоронила со слезами,

как страдальца за народ и убогих».

И вот в стихотворении 1855 года «Праздник жизни», уже

цитированном нами, есть такие строчки. Обратите внимание на удивительное

интонационное, лексическое и даже тематическое сходство с «Панаевским циклом».

Вот как о своей поэзии говорит Некрасов, а затем поворачивает к своей любимой

теме:

Нет в тебе творящего искусства…

Но кипит в тебе живая кровь,

Торжествует мстительное чувство,

Догорая, теплится любовь…

Опять «Панаевский цикл»: «Догорая, теплится любовь». Вот

любимая формула, и она может быть адресована только Панаевой. Но нет:

Та любовь, что добрых прославляет,

Что клеймит злодея и глупца

И венком терновым наделяет

Беззащитного певца…

Литература

Айхенвальд Ю. Некрасов // Айхенвальд Ю. Силуэты русских

писателей. М., 2015.

Андреевский С. А. "О Некрасове" // Литературные

чтения, СПб., 1891.

Бухштаб Б. Н.А. Некрасов: проблемы творчества. Л., 1989.

Вацуро В.Э. Некрасов и петербургские словесники: Из записок

филолога // Русская речь. – 1993. № 5.

Лурье С.А. Некрасов и смерть: (О творчестве Н.А. Некрасова)

// Звезда. – 1998. – № 3.

Розанова Л.А. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить

хорошо»: Комментарий. – Л., 1970.

Тынянов Ю. Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю. Поэтика.

История литературы. Кино. М., 1977.

Чуковский К. Авдотья Панаева и Некрасов // Панаева А.

Семейство Тальниковых. М., 1928.

Чуковский К. Некрасов как художник. Пбг., 1922.

Чуковский К. И. Мастерство Н. Некрасова. М., 1971.

Чуковский К. И. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове.

Калининград,, 1974.

Эйхенбаум Б. Некрасов // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969.

Курс: "Поэты прозаического века"

Лекция: "«Мы с тобой бестолковые люди...»"

Комментариев нет:

Отправить комментарий