Тайный свет русской природы

Одно из главных свойств тютчевской лирики — это ее радикальная двойственность. Это касается в том числе и тютчевской лирики природы. Сегодня мы поговорим о теме русской природы в лирике Тютчева. Двойственно было уже и биографическое отношение Тютчева к русской природе. Тютчев был, как известно, славянофилом, и славянофилом в высшей степени политизированным, охотно противопоставлявшим русскую духовность европейской испорченности. При этом Тютчев решительно предпочитал жить за границей и порой возвращение в Россию переживал очень болезненно.

Так же

двойственно и его отношение не только к России в целом, но и к русской природе.

С одной стороны, Тютчев явно переживает русскую природу как некое чудо. С

другой стороны, русская природа явно вызывает у него и приступы ипохондрии,

раздражает его, во всяком случае очень часто портит ему настроение. Все это

чувствуется в подтексте тютчевской лирики природы. Но, конечно, сама парадигма

этой темы, темы русской природы, объясняется не капризами Тютчева. Здесь есть

своя диалектика, своя внутренняя логика, и вот в этой логике, в логике темы

русской природы, мы попытаемся сегодня разобраться.

Особенно ощущается негативный образ русской природы в ранней лирике Тютчева. Это как бы реакция на необходимость временного возвращения из Германии в Россию. Очень характерный поворот мы находим в стихотворении 1830 года «Здесь, где так вяло свод небесный…». Зачитаем:

Здесь, где так вяло свод небесный

На землю

тощую глядит, —

Здесь,

погрузившись в сон железный,

Усталая

природа спит…

Лишь кой-где

бледные березы,

Кустарник

мелкий, мох седой,

Как

лихорадочные грезы,

Смущают

мертвенный покой.

Обратим

внимание на концентрацию негативных эпитетов и вообще негативной лексики:

наречие «вяло», эпитет земля «тощая», сон, в который погрузилась природа,

«железный», природа «усталая», березы «бледные», кустарник «мелкий», мох

«седой» (намеком и эти эпитеты даны как негативные), грезы «лихорадочные», то

есть болезненные, покой «мертвенный». То есть заключаем, что в этих восьми

строчках наблюдается невероятная концентрация негативной лексики, как минимум

по одному негативному слову на строку, а всего, мы можем посчитать, примерно

девять негативных слов на восемь строк. Это тот редкий случай, когда лирика

природы дает отрицательную панораму, панораму под знаком отрицания. Это тот

редкий случай, когда природа вызывает не восхищение, не умиротворение, не

созерцание, не приводит к откровению. Нет, это тот случай, когда природа

выбивает из колеи, мучает и внушает дурные мысли. Вот такой образ осени пускай

будет исходным пунктом нашего рассуждения.

Но обратим

внимание на то, как из негативного образа диалектически Тютчев выходит в

позитивный и, более того, как он находит за покровом, за внешним негативным

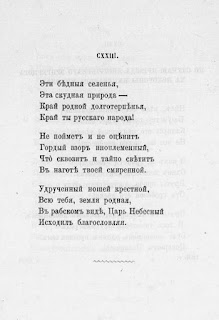

обликом русской природы некое чудо и тайну. Для сравнения, чтобы прояснить

логику и по аналогии, приведем знаменитое стихотворение 1855 года «Эти бедные

селенья…». Это стихотворение посвящено не природе, а русскому народу, но

логика, видимо, у Тютчева здесь та же, что и в природной лирике, поэтому будет

удобно обратиться к этому стихотворению.

Эти бедные селенья,

Эта скудная

природа —

Край родной

долготерпенья,

Край ты

русского народа!

Не поймет и

не заметит

Гордый взор

иноплеменный,

Что сквозит

и тайно светит

В наготе

твоей смиренной.

Удрученный

ношей крестной,

Всю тебя,

земля родная,

В рабском

виде Царь Небесный

Исходил,

благословляя.

Обратим внимание на формулу «что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». Вот это может относиться не только к образу русского народа, но и к образу русской природы. «Сквозит и тайно светит в наготе смиренной», то есть надо научиться видеть за внешней скудостью, чахлостью, как бы мы сейчас сказали, депрессивностью русской природы что-то удивительное, некий тайный свет. Эта оборачиваемость к тайному свету уже наблюдается в стихотворении того же 1830 года, что и стихотворение «Здесь, где так вяло свод небесный…». Мы увидим, как обостряется взор лирического субъекта, как он научается видеть тайный свет.

Есть в

светлости осенних вечеров

Умильная,

таинственная прелесть:

Зловещий

блеск и пестрота дерев,

Багряных

листьев томный, легкий шелест,

Туманная и

тихая лазурь

Над

грустно-сиротеющей землёю,

И, как

предчувствие сходящих бурь,

Порывистый,

холодный ветр порою,

Ущерб,

изнеможенье — и на всём

Та кроткая

улыбка увяданья,

Что в

существе разумном мы зовём

Божественной

стыдливостью страданья.

Заметим, с одной стороны, что это стихотворение как бы предваряет будущий шедевр 1855 года «Эти бедные селенья…». Здесь говорится о природе в этических категориях, и природа здесь переживается именно как участь русского народа: «Что в существе разумном мы зовем // Божественной стыдливостью страданья». Это с одной стороны.

Преображение осени

С другой

стороны, Тютчев параллельно приходит к той же диалектике, что и Пушкин.

«Осенний вечер», это стихотворение, которое мы читали, относится к 1830 году, а

в 1833 году Пушкин пишет свою знаменитую «Осень», и в «Осени» Пушкина мы

находим своего рода ключ к диалектической логике того периода. Давайте вспомним

несколько строф из «Осени» Пушкина для сравнения.

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она

мила, читатель дорогой,

Красою

тихою, блистающей смиренно.

Так

нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня

влечёт. Сказать вам откровенно,

Из годовых

времён я рад лишь ей одной,

В ней много

доброго; любовник не тщеславный,

Я нечто в

ней нашёл мечтою своенравной.

Как это

объяснить? Мне нравится она,

Как,

вероятно, вам чахоточная дева

Порою

нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка

клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на

устах увянувших видна;

Могильной

пропасти она не слышит зева;

Играет на

лице ещё багровый цвет.

Она жива ещё

сегодня, завтра нет.

Унылая пора!

Очей очарованье!

Приятна мне

твоя прощальная краса —

Люблю я

пышное природы увяданье,

В багрец и в

золото одетые леса…

и т.д.

Очень

любопытно, что сразу у Пушкина взят модус оксюморона, то есть сочетание

несочетаемых, противоположных слов: «блистающей смиренно». Смиренно можно еще

светить, но блистать смиренно нельзя. Это невозможное сочетание, и, заучивая

хрестоматийный текст в школе, мы не замечаем совершенно удивительных сдвигов.

Но вся картина осени дана Пушкиным на самых парадоксальных сочетаниях и

удивительных противоречиях. Осень — это образ смерти, увядания, это образ

унылый, а вместе с тем в нем удивительная праздничность, торжественность,

буйство красок, не только «блистающей смиренно», а затем «играет на лице еще

багровый цвет». Умирающая осень, но при этом яркие краски. И, наконец, «Унылая

пора! Очей очарованье!» — несочетаемые восклицания. «Приятна мне твоя

прощальная краса» — эта прощальная краса поднимает регистр стиля, это высокий

стиль. «Люблю я пышное природы увяданье»: это «пышное увяданье» — еще один

оксюморон. И «в багрец и золото одетые леса» — державинский образ, с мощной

колористикой, с возвышенным слогом в пятистопном ямбе. Одним словом, Пушкин из

этого смирения, увядания и порчи выводит праздник, торжество, грандиозность.

Тютчев отчасти идет тем же путем, и мы видим в стихотворении «Осенний вечер» очень странные сочетания: «зловещий блеск», с одной стороны, а с другой стороны, «тихая лазурь». Это через одну строчку. Здесь же и «грустно-сиротеющая» земля, «ущерб изнеможенья», «улыбка увяданья», но вместе с тем «таинственная прелесть», и прелесть эта заключается в угадывании души, страдающей, но вместе с тем полной сочувствия, наполненной божественным светом. Вот это угадывание души, угадывание личности человеческой в природе — это не только персонификация природы, но и ее этизация. Вот тот ход, который ведет к преображению природы у Тютчева, и мы так приходим к некоему преображению осени в поэзии Тютчева.

Снова из

ранней поэзии, из 1830, перейдем к 1850-м годам: «Обвеян вещею дремотой…».

Прочитаем стихотворение:

Обвеян вещею дремотой,

Полураздетый

лес грустит…

Из летних

листьев разве сотый,

Блестя

осенней позолотой,

Еще на ветви

шелестит.

Гляжу с

участьем умиленным,

Когда,

пробившись из-за туч,

Вдруг по

деревьям испещренным,

С их ветхим

листьем изнуренным,

Молниевидный

брызнет луч!

Как

увядающее мило!

Какая

прелесть в нем для нас,

Когда, что

так цвело и жило,

Теперь, так

немощно и хило,

В последний

улыбнется раз!..

Опять мы

видим знаки уныния: этот элегический тон («Из летних листьев разве сотый // Еще

на ветви шелестит»), видим испещренные деревья с их «ветхим листьем

изнуренным», увядающее («Когда, что так цвело и жило, // Теперь, так немощно и

хило, // В последний улыбнется раз»).

Здесь уже

чуть ли не прямая перекличка Тютчева в 1854 году с двадцатилетней давности

стихотворением Пушкина, но вместе с тем какие-то проблески — осенняя позолота,

«молниевидный брызнет луч», «какая прелесть в нем для нас». Вот эта картина

увядающей, умирающей, хилой, немощной природы постоянно просвечивает,

просверкивает, и уже в первой строке дан как бы знак, а что, собственно, таит в

себе эта немощная и хилая природа, «Обвеян вещею дремотой». И дальше, вспомним,

в стихотворении «Осенний вечер» «умильная, таинственная прелесть»: что-то

умильное, вызывающее сочувствие и сострадание, есть в природе, и что-то

просвечивает в ней божественное. Как отвечает на это лирический субъект: «Гляжу

с участьем умиленным».

Итак, особого рода эмпатия, диалог между русской природой и русской душой. Природа раскрывается перед субъектом как нечто умильное, и субъект открывается перед ней в своем умилении. Они созвучны. Между ними происходит таинственный и молчаливый диалог. Это редчайший, пожалуй, случай в мировой лирике природы: отношения природы и человека — это отношения чуть ли не взаимного сочувствия, взаимного сострадания. Таков этос осенней лирики Тютчева.

И итогом

этой осенней лирики, вершиной ее становится стихотворение 1857 года,

хрестоматийное и самое знаменитое, пожалуй, из осенних стихотворений Тютчева,

«Есть в осени первоначальной…». Давайте к нему приглядимся повнимательнее. Оно

в себе содержит загадки, свою тайну, и оно открывается особенным образом при

пристальном чтении. Сначала прочтем вслух первый раз, а затем поговорим о нем

подробнее.

Есть в осени первоначальной

Короткая, но

дивная пора —

Весь день

стоит как бы хрустальный,

И лучезарны

вечера…

Где бодрый

серп гулял и падал колос,

Теперь уж

пусто всё — простор везде, —

Лишь паутины

тонкий волос

Блестит на

праздной борозде.

Пустеет

воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко

еще до первых зимних бурь —

И льется

чистая и теплая лазурь

На

отдыхающее поле…

Самое удивительное в этом стихотворении — это то, что в нем нет привычных элементов пейзажной лирики. Пейзажная лирика, по определению, требует пейзажных элементов: лес, река или отдельные растения, может быть, какие-то объекты, которые привлекают наше внимание и являются ориентирами. Мы наводим свой взгляд на объект первого плана, потом на объект второго, создается ощущение близи и дали. Так вот, ничего подобного в этом стихотворении нет. В этом стихотворении нет практически ни одного природного объекта. Стихотворение состоит из трех строф, и все это пространство, которое разворачивается в трех строфах, совершенно пусто. Единственные объекты названы в отрицательных конструкциях: «Где бодрый серп гулял и падал колос // Теперь уж пусто все», то есть нет ни серпа, ни колоса, «Пустеет воздух, птиц не слышно боле», то есть опять-таки птиц нет. Объекты названы только отрицательно. Итак, абсолютная пустота, абсолютная незаполненность объектами — вот это уникально, конечно, в пейзажной лирике. Пожалуй, ни одного такого примера больше мы не найдем.

И в чем же

смысл вот этого отсутствия объектов? Отсутствие пейзажных объектов

компенсируется настоящим пиршеством света. Обратим внимание: «весь день стоит

как бы хрустальный». Этот эпитет «хрустальный» сразу дает два значения.

Во-первых, это переливающийся, волшебный свет. А во-вторых, это ощущение

остановленности. «Хрустальный» задает именно статику, вот эту недолговечную,

почти мгновенную, но статику, когда все как бы застывает (воспользуемся таким

оксюмороном) во временной вечности.

Дальше,

вечера не просто светлы, а вечера «лучезарны», и это тоже почти оксюморон. О

времени сумерек, о вечерах не говорят «лучезарны». Это очень интенсивный

цветовой эпитет. Тютчев идет на это. Единственный объект, если так можно

сказать, — это паутинка. Настолько пусто в тютчевском пейзаже, что заметна

паутинка. Зачем она возникла? Зачем неожиданный крупный план в этом панорамном

стихотворении? А потому, что паутинка дает тоже преломление света. Фактически

паутинка — это тоже луч, это свет: «Лишь паутинки тонкий волос // Блестит на

праздной борозде». Вот это пиршество света, заполненность всего этого огромного

пространства светом подготавливает главное чудо стихотворения.

Подойдем к

нему, посмотрев на то, как Тютчев меняет планы. «Есть в осени первоначальной //

Короткая, но дивная пора — // Весь день стоит как бы хрустальный, // И

лучезарны вечера…» — это общий план, и берется панорама в целом, в обобщенном

виде. Затем взгляд как бы спускается с небес на землю и устремляется вдаль.

Общий план сменяется ближним — «Где бодрый серп гулял и падал колос», то есть

взгляд вдаль, от среднего плана к ближнему, «Теперь уж пусто все, простор

везде» — снова вдаль, и, наконец, предельно ближний — «Лишь паутины тонкий

волос // Блестит на праздной борозде». Дальше снова взгляд устремляется в

пространство («Пустеет воздух, птиц не слышно боле»), он поднимается вверх («Но

далеко еще до первых зимних бурь») и совсем вверх («И льется чистая и теплая

лазурь // На отдыхающее поле»). Вот смена планов: общий, средний, ближний,

снова общий и предельно дальний. Вот этот охват пространства до горизонта

подготавливает финальное чудо этого стихотворения.

А,

собственно, чем оно заканчивается? Вот оно, чудо русской природы. Тем, что небо

сливается с землей. Только в русском пейзаже тютчевском небо может сливаться с

землей. В гончаровском сне Обломова, который будет написан через некоторое

время, уже в 1860-х годах, вспомним зачин этого сна, там сказано, что в

Обломовке небо «целуется» с землей. Вот это дружественное отношение неба и

земли, эта способность проливаться небесам на землю, это слияние неба и земли —

вот то чудо, которое происходит в этом стихотворении.

А теперь

соединим крайние точки, стихотворение 1830 года «Здесь, где так вяло свод

небесный…» и стихотворение 1857 года «Есть в осени первоначальной…». От русской

ипохондрии, от гибельной природы, природы, которая вдохновляет только на страдания

и смерть, — к природе в стихотворении «Есть в осени первоначальной…», которая

дает невиданные и неизведанные в других землях чудеса, ощущение слияния неба и

земли. От проклятия до предельного благословения осени — вот полюса тютчевской

диалектики.

Диалектика зимы

Любопытно, что та же диалектика наблюдается в изображении зимы у Тютчева. Прочтем знаменитое стихотворение «Чародейкою Зимою…» 1852 года и посмотрим, какими стихотворениями оно окружено, какие стихи предваряют его и какие следуют за ним, и мы увидим примерно ту же диалектику. Итак:

Чародейкою Зимою

Околдован,

лес стоит —

И под

снежной бахромою,

Неподвижною,

немою,

Чудной

жизнью он блестит.

И стоит он,

околдован, —

Не мертвец и

не живой —

Сном

волшебным очарован,

Весь опутан,

весь окован

Легкой цепью

пуховой…

Солнце

зимнее ли мещет

На него свой

луч косой —

В нем ничто

не затрепещет,

Он весь

вспыхнет и заблещет

Ослепительной

красой.

Это стихотворение исполнено противоречий. Оно состоит из трех строф по пять строк, написанных четырехстопным хореем, то есть таким бодрым размером, которым пишется народная поэзия, детские стишки, и не случайно это стихотворение давно уже не только вошло в школьные хрестоматии, но и стало достоянием всяких детских утренников. Совсем маленькие дети охотно читают эти стихи со сцены: «Чародейкою Зимою // Околдован, лес стоит — // И под снежной…», примерно такой прытью хореической.

Но довольно

иронична по отношению к Тютчеву вся эта судьба его стихов, все это превращение

стихов в хрестоматийные. В хрестоматийных стихах откидываются строфы, теряется

ритм, теряется вся противоречивость изысканной тютчевской лирики. Ну а мы

посмотрим пристальнее, попытавшись за этой хореической припрыжкой детских

утренников увидеть сложность и, главное, загадочность стихотворения. Так вот,

что-то есть в этом стихотворении от темы проклятости. Вот эта околдованность

леса — это как будто некое проклятие, заколдованность волшебником, и, кажется,

недобрым. «Неподвижною, немою» жизнью полон лес. Дальше: «Не мертвец и не

живой». Он околдован. Он не просто очарован «сном волшебным»: «опутан», «окован

легкой цепью пуховой». И дальше: «Солнце зимнее ли мещет // На него свой луч

косой — // В нем ничто не затрепещет» — вот это как в русской сказке, едва ли

не злое колдовство за этим, с одной стороны.

А с другой стороны, какая-то удивительная, тоже волшебная и в высшей степени загадочная красота: вот под этой бахромою, «неподвижною, немою», «чудной жизнью он блестит», то есть ее надо угадать, разглядеть. Сон, которым очарован лес, волшебный, а оковы его — это легкая цепь пуховая. Тяжесть и легкость сочетаются в одних и тех же образах.

Наконец, он

не затрепещет на луч зимний, но «Он весь вспыхнет и заблещет // Ослепительной

красой», то есть не оживет, не откликнется, так и останется немым и

неподвижным, но что-то в нем все-таки происходит. И какая-то тоже загадочная

игра света: вся тайна этого стихотворения в игре света, в оптических эффектах.

Это же в 1820-30-е годы появляется и в стихотворениях Пушкина, зимних. Вот за

этим противоречием неподвижности и блеска, мертвенной заколдованности и

удивительной ослепительной красоты, за ним скрывается своего рода драма, драма

отношения Тютчева не только к русской зиме, но и к русскому миру.

В тот же период, в 1854 году, Тютчев пишет стихотворение «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…». Уже само название показывает нам, что в стихотворении разворачивается противопоставление Юга и Севера. Юг какой? Блаженный. И вот читаем отрывок из стихотворения: «Но я, я с вами распростился», с этими чудесами юга, но и с этими европейскими красотами.

Но я, я с

вами распростился —

Я вновь на

Север увлечен…

Вновь надо

мною опустился

Его

свинцовый небосклон…

Здесь воздух

колет… Снег обильный

На высотах и

в глубине —

И холод,

чародей всесильный,

Один здесь

царствует вполне.

Картина уже

несколько пугающая. Свинцовый небосклон — это своего рода плен, тюрьма. Воздух

агрессивен: он нападает, колет. Снег тоже ставит пределы человеку, опутывает

его: «снег обильный на высотах и в глубине». И, наконец, человек попадает здесь

во власть холода, «чародея всесильного». Он заколдован этим холодом, и это уже

не прекрасный плен. Он, пожалуй, ужасный.

И чуть

раньше, в 1844 году, ужасы этого пленения, пленения русской зимой, развернуты

уже совершенно отчетливо. Зима — это проклятие русской жизни. Так в этом

стихотворении трактована тема.

Я вспомнил, грустно-молчалив,

Как в тех

странах, где солнце греет,

Теперь на

солнце пламенеет

Роскошный

Генуи залив…

О Север,

Север-Чародей,

Иль я тобою

околдован?

Иль в самом

деле я прикован

К гранитной

полосе твоей?

О, если б

мимолетный дух,

Во мгле

вечерней тихо вея,

Меня унес

скорей, скорее

Туда, туда,

на теплый Юг…

Здесь противопоставление дано чуть ли не с однозначностью: гранит Невы, рукотворный гранит, находится в полном метафорическом согласии с русскими льдами. Камень и лед — это две господствующие стихии, и человеку здесь едва ли найдется место. Он разве что становится узником гранита и льда: «прикован к гранитной полосе твоей». Север — чародей недобрый в этом стихотворении. Он убивает все лучшие стремления, убивает мечты. Его колдовство роковое. И если вспомнить еще и знаменитое стихотворение про декабристов, про 14 декабря 1825 года, где Тютчев иронически замечает о декабристах, что они хотели вековой лед растопить, наивные мечтатели, мы поймем, что чудо зимы и ее блеск, ее волшебство — это оборотная сторона ее ужаса, и ужас русской зимы оборачивается у Тютчева волшебством, а волшебство ужасом.

Итак,

русская осень с ее депрессивным, как мы сейчас говорим, влиянием, которая

склоняет человека к ипохондрии и все время как бы твердит ему «Memento mori»

(«Помни о смерти»), но вызывает в нем удивительное сочувствие, эмпатию, делает

его человеком этически заостренным, не позволяет ему заснуть в равнодушии. Эти

противоречия осени и восторг, волшебство, чудо зимы, и зло, и ее колдовство,

приковывающие человека ко льду и граниту, не дающие ему развернуться духовно, —

таковы противоречия русской природы в поэзии Тютчева.

Литература

Азадовский К.М., Осповат А.Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе (К

истории отношений) // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989.

Айхенвальд Ю.И. Тютчев // Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских

писателей. М., 1994.

Берковский Н.Я. Ф.И. Тютчев // Берковский Н.Я. О русской

литературе. Л., 1985.

Бочаров С. Тютчевская историософия: Россия, Европа и

Революция // Новый Мир. – 2004. № 5.

Брюсов В.Я. Ф.И. Тютчев: смысл его творчества // Брюсов В.Я.

Ремесло поэта: Статьи о русской поэзии. М., 1981.

Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у Тютчева // Гаспаров М.Л.

Избранные труды. Т. 2. М., 1997.

Долинин А. Цикл «Смерть поэта» и «29 января 1837» Тютчева //

Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции,

посвященной 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева. Тарту, 2004.

Кнабе Г.С. Римская тема в русской культуре и в творчестве

Тютчева // Античное наследие в культуре России. М., 1996

Тютчевский сборник: Статьи о жизни и творчестве Ф.И.

Тютчева. Таллинн, 1990.

Лейбов Р.Г. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст.

Тарту, 2000.

Лотман Ю.М. Заметки о поэтике Тютчева, I: Местоимения в

лирике Тютчева // Учен. зап. Тарт. гос. ун–та. Тарту, 1982

Лотман Ю.М. Заметки по поэтике Тютчева // Лотман Ю.М. О

поэтах и поэзии. СПб., 1996.

Лотман Ю.М. Ф.И. Тютчев. «Два голоса» // Лотман Ю.М. О

поэтах и поэзии. – СПб., 1996.

Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев

// Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991.

Мильчина В.А. Тютчев и французская литература // Изв. АН

СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45. № 4

Недоброво Н.В. О Тютчеве // Вопросы литературы. 2000. № 6.

Осповат А.Л. К построению биографии Тютчева // Тыняновский

сборник. Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986

Осповат А.Л. Тютчев и Пушкин: история литературных отношений

// Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1990.

Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и его время. М., 1978.

Тынянов Ю.Н. Пушкин и Тютчев // Тынянов Ю.Н. История

литературы. Критика. – СПб., 2001. – С. 189–221 а.

Тынянов Ю.Н. Тютчев и Гейне // Тынянов Ю.Н. История

литературы. Критика. – СПб., 2001. – С. 367–378 б.

Тынянов Ю.Н. Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю.Н. История

литературы. Критика. – СПб., 2001.

Ф. И. Тютчев: pro et contra. Личность и творчество Тютчева в

оценке русских мыслителей и исследователей : антология. СПб., 2005.

Флоровский Г.В. Исторические прозрения Тютчева // Флоровский

Г.В. Из прошлого русской мысли. М., 1998.

Флоровский Г.В. Тютчев и Владимир Соловьев (глава из книги)

// Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М., 1998.

Ходасевич В.Ф. О Тютчеве // Ходасевич В.Ф. Колеблемый

треножник: Избранное. М., 1991.

Осень. Дорога в деревне. 1877

Художник – Исаак Левитан (1860–1900). Третьяковская галерея,

Москва

Курс: "Поэты прозаического века"

Лекция: "Осень и зима в тютчевской лирике"

Материалы защищены авторскими правами, использование требует

согласование с правообладателем

Комментариев нет:

Отправить комментарий